Die internationale wirtschaftliche Erholung setzt sich fort und der Arbeitsmarkt in Südtirol zeigt sich zusehends freundlicher. Gleichzeitig verharren die Stimmungsindikatoren, welche die wirtschaftliche Situation der Arbeitnehmerfamilien beschreiben, weitgehend auf unverändertem Niveau. AFI-Direktor Stefan Perini: „Der wirtschaftliche Aufschwung festigt sich – Südtirols Arbeitnehmer haben im Moment aber eher wenig davon.“

Im Frühjahr 2017 expandiert die Weltwirtschaft recht kräftig, relativ unbeeindruckt von steigenden geopolitischen Risiken: Die Aktienmärkte ziehen seit Herbst 2016 an. Im Euro-Raum bleibt das Zinsniveau unverändert niedrig. Die Inflation ist, bedingt durch den steigenden Rohölpreis, wieder auf Normalniveau. Doch die Unsicherheitsfaktoren nehmen zu: geopolitische Spannungen, anhaltender Terror, gepaart mit der Unklarheit über die zukünftige politische Ausrichtung der USA und die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Mit den Wahlen in Frankreich, Deutschland und Vereinigtes Königreich bahnt sich 2017 ein Superwahljahr an. Das IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) aus Düsseldorf prognostiziert für 2017 folgende Wirtschaftswachstumsraten: USA +2,0%, Eurozone +1,6%, Deutschland +1,6%, Österreich +1,8% und Italien +1,1%.

Aufschwung? Nicht für Südtirols Arbeitnehmer

Das Südtiroler Arbeitsmarktumfeld hat sich zuletzt deutlich aufgehellt und auch das wirtschaftliche Stimmungsbild lässt im längerfristigen Verlauf eine positive Tendenz erkennen. Die Indikatoren, welche die wirtschaftliche Situation der Arbeitnehmerfamilien abbilden, springen demgegenüber immer noch nicht an. Das leitet sich aus den sieben Stimmungsindikatoren ab, die das AFI-Barometer bei der Südtiroler Arbeitnehmerschaft ermittelt hat. Aktuell geben 31% der Arbeitnehmer an, nur mit Schwierigkeiten über die Runden zu kommen, weil das Geld nicht bis ans Monatsende reicht.

Arbeitsmarkt: Ein „Jobwunder“ der besonderen Art

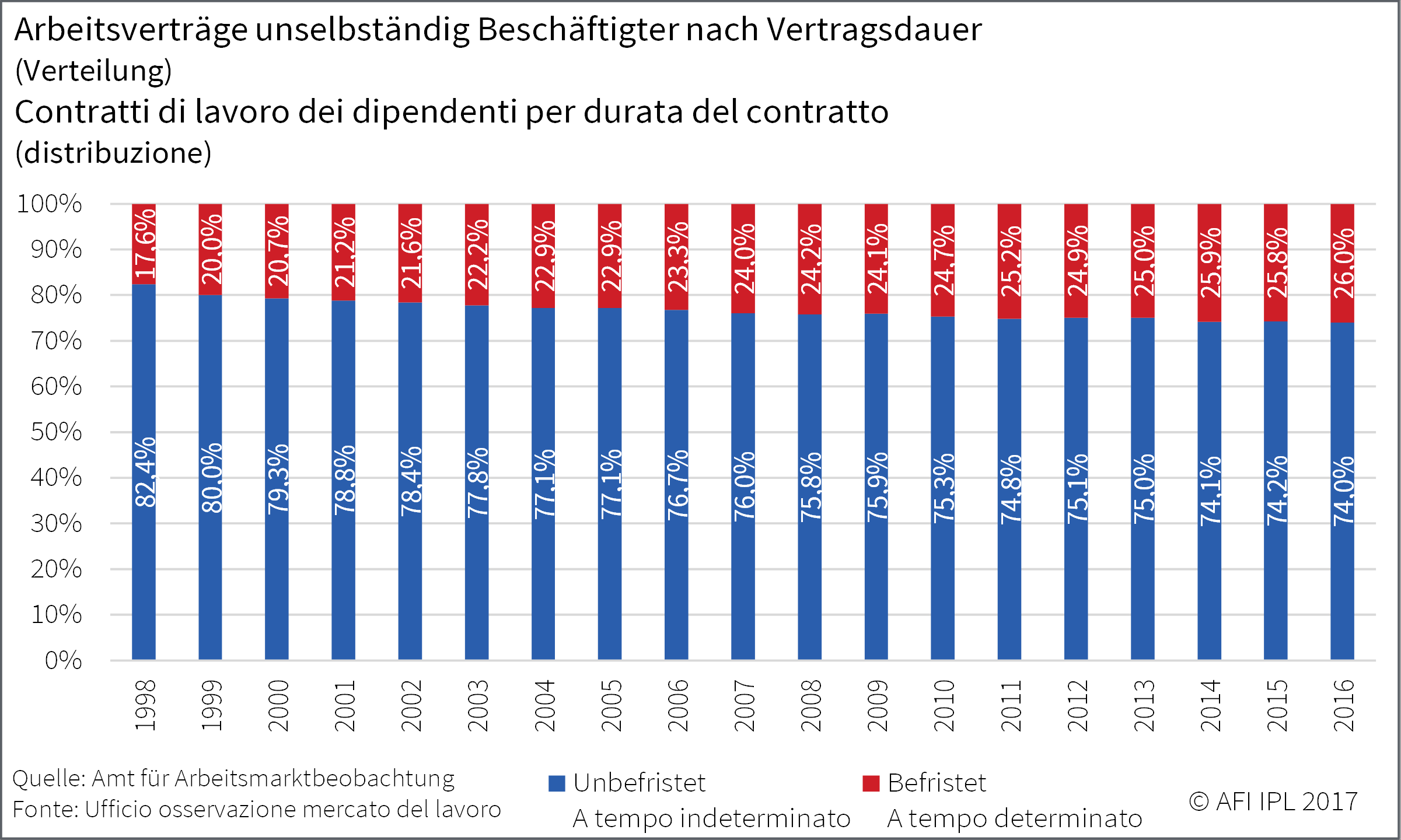

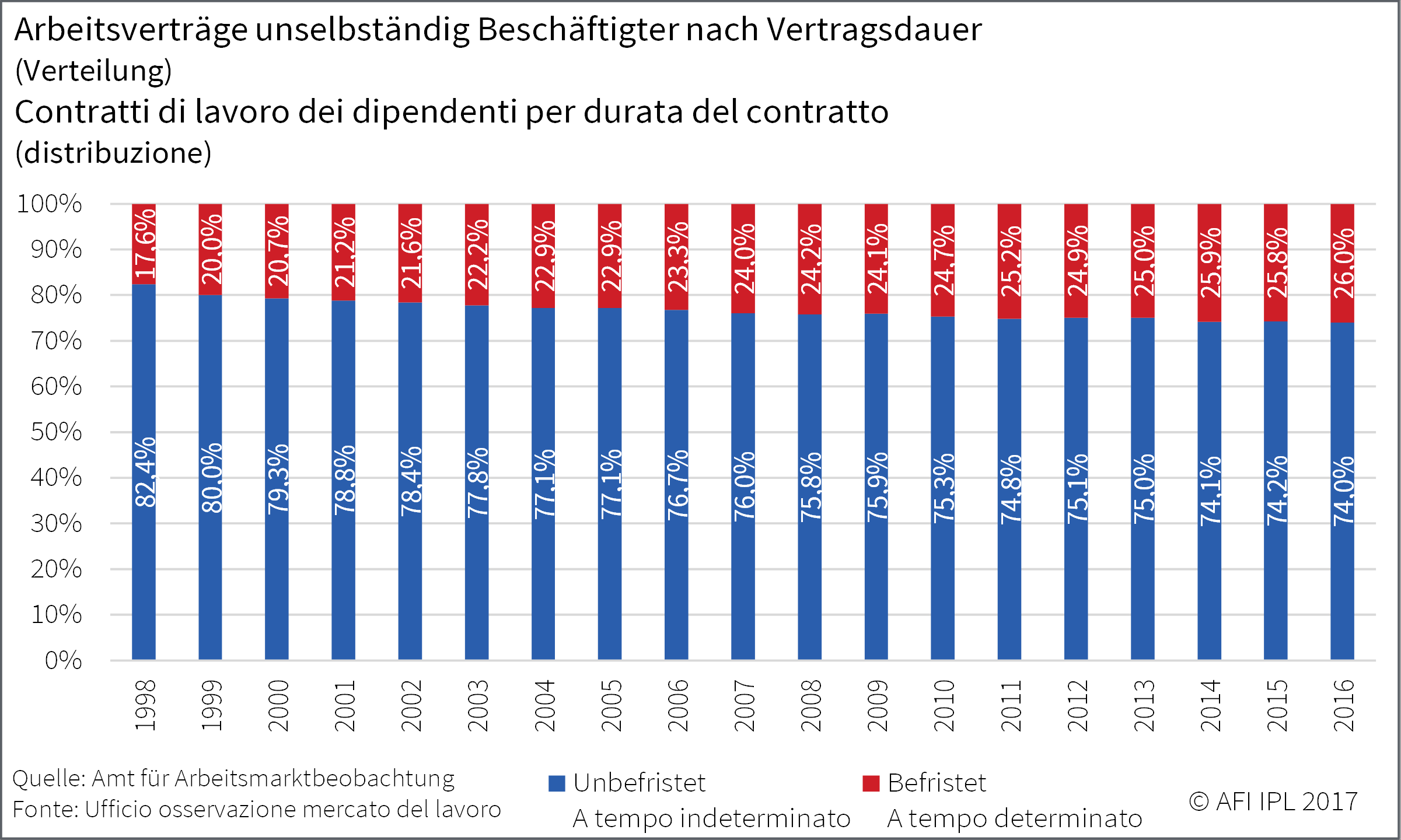

Der Positiv-Trend am Südtiroler Arbeitsmarkt hat sich auch in den ersten Jahresmonaten 2017 fortgesetzt. Seit einigen Monaten liegt die Arbeitslosenrate wieder unter der Marke von 4 Prozent. Diese Daten allein sagen aber nur die halbe Wahrheit. Noch nie war der Anteil an Festanstellungen so gering wie derzeit: Im Jahr 1998 waren noch 82% der Arbeitsverhältnisse unbefristet und nur 18% befristet. Im Jahr 2016 machen die Festanstellungen nur mehr 74% aus, während die zeitlich befristeten Verträge auf 26% angestiegen sind. Zu berücksichtigen ist zudem, dass der Beschäftigungszuwachs ausschließlich auf dem Vormarsch von Teilzeitarbeit zurückzuführen ist. Die Vollzeit-Arbeitsverhältnisse bleiben zwischen 2002 und 2016 relativ konstant bei 140.000, die Teilzeitverhältnisse nehmen von 15.000 auf 52.000 zu.

2017: AFI hält zwischenzeitlich an Wirtschaftswachstumsprognose von +1,4% fest

Die wieder anziehende internationale Konjunktur dürfte zwar auch auf Südtirol positiv abfärben – trotzdem sind die Risikofaktoren so präsent wie noch nie. Die Südtiroler Wirtschaft begegnet diesen Herausforderungen mit einem guten allgemeinen Gesundheitszustand, mit einer gefestigt positiven Grundstimmung und einem zuversichtlichen Arbeitsmarktausblick. Dies veranlasst das AFI, an seiner Wachstumsprognose von +1,4% für die Südtiroler Wirtschaft im Jahr 2017 festzuhalten. Damit wächst Südtirols Wirtschaft zwar etwas schwächer als die der Euro-Länder im Schnitt, aber stärker als Gesamtitalien.